Vinis vinifera e Homo sapiens, sono ovviamente due specie con storie biologiche diverse, distanti, ma nelle quali si possono trovare curiose coincidenze che si rivelano interessanti per un approfondimento. Queste storie ad un certo punto si incontrano, s’intrecciano e, alla fine si legano per condividere strade comuni. S’incontrano in un luogo preciso: l’Europa sud-orientale. Pura casualità?

Homo sapiens, è l’unica delle sei specie del genere Homo che sopravvive a tutte le altre (Homo erectus, Homo abilis, Homoneanderthalensis , Homo desivoniano, Homo sapiens); perché questo sia successo ne stiamo ancora a discutere. Vitis vinifera è l’unica di alcune centinaia di specie capace di dare “grappoli” per farci un vino (di qui il binomio di Vitis vinifera) e anche qui altre storie da scrivere e raccontare.

L’incontro tra le due specie era in qualche modo inevitabile. Circa 30/40 mila anni prima di Cristo, Homo sapiens lascia l’Africa e migra verso Oriente per fermarsi, circa 15 mila anni prima di Cristo, in quelle terre che saranno poi di Sumeri e Babilonesi. Queste terre costituiranno il “cuore” della più importante rivoluzione dell’Homo sapiens: l’invenzione dell’agricoltura. “Non l’avessimo mai fatto!”. Da allora (lo dicono archeologi, antropologi, psicologi evoluzionisti) sono cominciati i problemi per Homo sapiens che per 70-120 mila anni prima era stato invece un semplice cacciatore e raccoglitore di cibi spontanei (anche di grappoli di vite selvatica). Non l’avessimo mai fatto poiché è pur vero che da allora ci misuriamo con fatiche, ansie per proteggere piante e raccolti, carie ai denti, artriti, carestie, guerre; in cambio, però, la rivoluzione agricola ci ha dato il vino per calmierare, sedare fatiche e ansie. Si stava meglio prima a raccogliere prodotti spontanei e a cacciare? A pensarci bene sembra di si. Gli studiosi parlano in proposito di “società opulente”, per l’abbondante disponibilità di cibo senza considerare il maggior tempo libero e le dormite più lunghe. Non ci sarebbe stato il vino però!

Come e perché Homo sapiens sia arrivato alla rivoluzione agricola è un altro grattacapo per gli studiosi, ancor di più se si pensa che ogni civiltà, in tempi e in luoghi diversi, ci è passata. Strada obbligata?

Le due specie si originano in opposti emisferi: la vite in quello boreale, l’Homo sapiens in quello australe. Vicissitudini geo-climatiche (glaciazioni, climi favorevoli) creano la “coincidenza” perché le due specie possano incontrarsi a metà strada. Il punto d’incontro è quella terra posta tra la Turchia e l’Iran (Monti Zagros) ove in questo interglaciale Vitis vinifera trova il suo “optimum ecologico”. Homo sapiens questo optimum lo trova un po’ più a oriente per la sua Rivoluzione agricola che si attua domesticando sostanzialmente animali e piante, principalmente cereali. L’interesse cade anche su piante che davano frutti e, tra queste, a colpire la sua attenzione vi sarà la vite selvatica. Sarà stata la particolare forma del frutto, la dolcezza dei suoi chicchi, contesi tra uccelli, scimpanzé, api e vespe o probabilmente la loro succosità che l’avranno reso ancor più interessante per pensare ad un succo che, un’altra storia biologica (Lieviti), lo trasformerà in vino, la bevanda più antica nella storia dell’umanità. In quasi tutte le civiltà vi è un “vinum”, inteso come bevanda ottenuta dalla fermentazione di zuccheri, principalmente di frutti, ma perché Homo sapiens si orienta sull’uva è un altro grattacapo. Forse perché solo il vino dell’uva poteva essere tante cose insieme: “rimedio curativo, lubrificante sociale, merce di scambio, sostanza stupefacente, il vino acquisisce un ruolo centrale ben presto nei culti religiosi, nella farmacopea, nell’economia e nella vita sociale di molte civiltà antiche (P. E. MecGovern, 2006).

Una scoperta casuale, se il vino non è altro che un succo “andato a male”? Dopo qualche giorno il dolcissimo succo, abbondante, diviene amaro, non certamente invitante a bere, se non fosse per quel suo immediato inebriamento che provoca (alcol etilico).

Il passaggio dalla vite al vino non sarà stato immediato o facile, stando alla documentazione archeologica; abbiamo reperti archeobotanici (vinaccioli di viti domestiche e selvatiche) che attestano il consumo di uve e, solo molto tempo dopo materiale archeologico che testimonia l’esistenza già del vino, consumato, e soprattutto commercializzato (Micenei). Si tratta di anfore, orci, crateri, kilyx (fig. 1) usati per il consumo e la commercializzazione del vino o che hanno contenuto fecce o, ancora molecole di sostanze vinose, che oggi possiamo accertare sempre meglio e soprattutto datare. Il vino come si sa si conserva poco poiché le sue componenti (alcool, acqua, pigmenti) si deteriorano facilmente. Resta un derivato importante, l’acido tartarico, in forma di sale, che possono rilevarlo le moderne tecniche d’indagine molecolare (archeologia molecolare) che andrebbero utilizzate per tutto il materiale archeologico, che è tanto, a partire dai contenitori in pietra. Con queste indagini le date del vino più antico dovrebbero sicuramente spostarsi molto più indietro di quelle attuali, dimostrando fino in fondo che le antiche civiltà dell’Homo sapiens, coincidono quasi perfettamente con quelle della vite e del vino.

Il vino più antico documentato ci porta a 3.100 anni prima di Cristo. A questa data risalgono alcuni orci, trovati nell’Iran Occidentale (Monti Zagros, sito d Godin Tepe) che contenevano fecce di vino; prima di questi reperti, il vino più antico era quello documentabile da anfore romane recuperate in navi abissate al largo della Costa Azzurra.

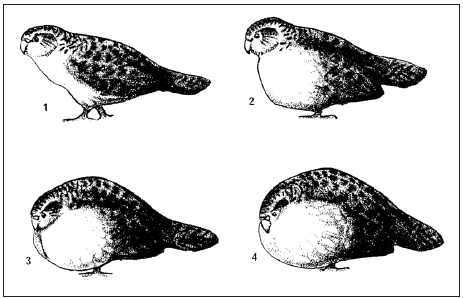

Altra storia è, dunque, quella della vite che ci porta a molto tempo prima del vino, stando all’abbondante materiale (semi) rinvenuto nei numerosi siti lungo la piana del Tigri e dell’Eufrate, databili intorno a 8000 anni prima di Cristo; tra questi semi vi erano anche quelli riconducibili alla vite addomesticata. La domesticazione della vite selvatica, infatti, è antichissima, probabilmente per il suo invitante frutto che ha motivato le necessità di proteggerla, poi di favorire la sua attività biologica e poi ancora di selezionare gli individui migliori (paleodomesticazione). Infine, cominciando a coltivare le piante selezionate (vera domesticazione). Passano secoli, millenni, e i grappoli saranno più abbondanti, più belli, succosi e grandi, i caratteri di una pianta domesticata, o domestica o ancora “sativa” che noi botanici abbiamo imparato a identificarla con il binomio di Vitis vinifera subsp. sativa per distinguerla da quella da cui è partita la domesticazione, distinta invece come Vitis vinifera subsp. sylvestris (fig. 2). Due nomi (due sottospecie della specie Vitis vinifera) per rilevare l’indubbia diversità morfologica raggiunta dalle due piante, tra quella domesticata (nostra invenzione) e quella che continua a vivere ancora oggi (dalla Spagna, all’Italia all’Iran) nella sua forma spontanea, in popolazioni sempre più rare, unisessuali (solo il femminile da grappoli) in gran parte e, solo poche ermafroditi. L’ultima glaciazione (25-30 mila anni fa) ha distrutto le popolazioni primitive, ermafroditi e, quelle sopravvissute (rifugiate in Europa meridionale, e in Asia minore) subirono mutazioni che le trasformarono in unisessuali; di quelle ermafroditi si sono salvate solo una piccolissima parte (si parla del 5%); per fortuna, poiché da queste, è potuto partire la domesticazione, diversamente non era conveniente allevare due piante delle quali solo una poteva dare grappoli (una pianta ermafrodita garantiva uva abbondante senza problemi di impollinazione). Senza queste popolazioni residuali, ermafroditi, probabilmente, non avremo avuto l’uva e neanche il vino, ovviamente. Ecco il valore della (bio)diversità su quale non ci si riflette mai abbastanza, anche se ne fa un gran parlare.

Tra addomesticamento della vite e il vino passa dunque un bel po’ di tempo. Non è stato facile inventare il vino o invece è solo per scarsa documentazione archeologica, oggi non è dato saperlo.

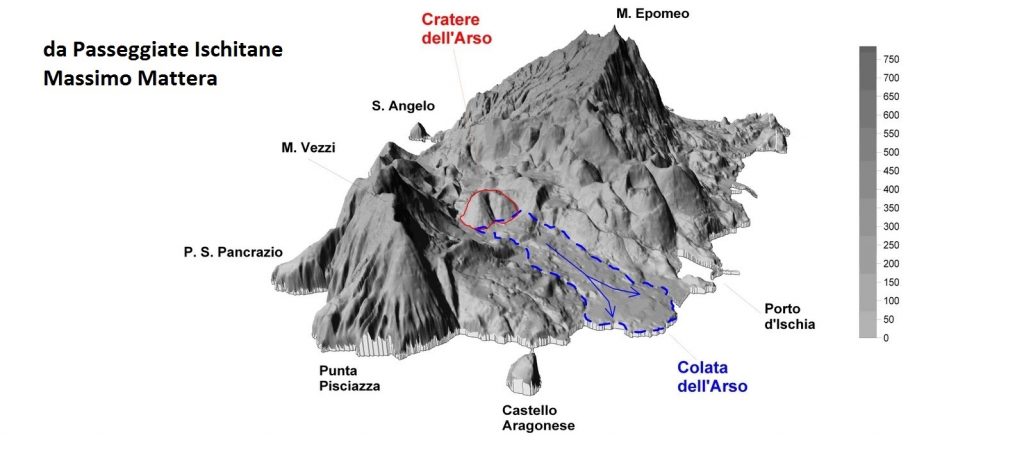

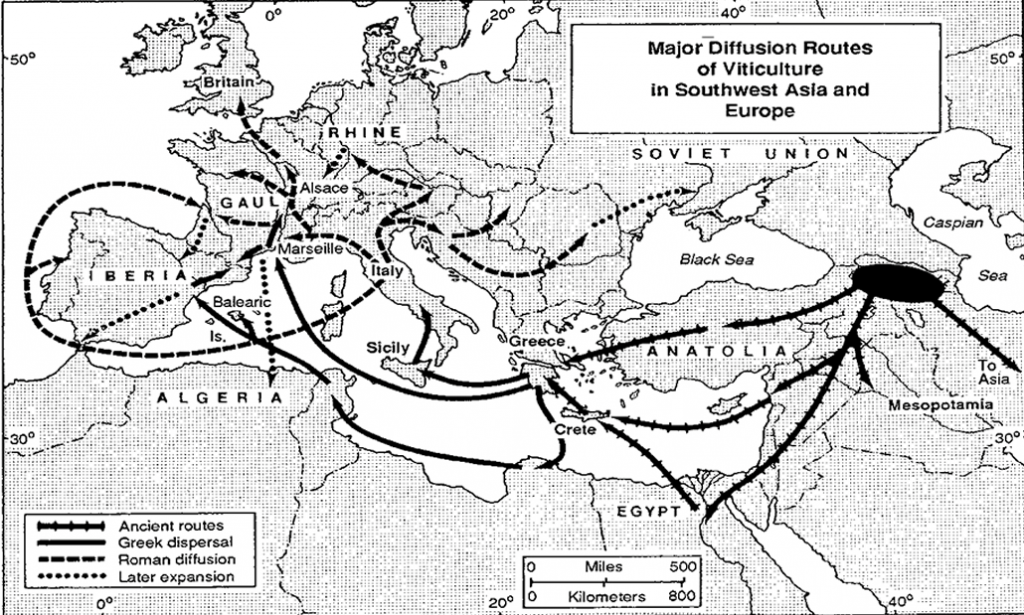

Storia del vino, della vite e dello stesso Homo sapiens, si fanno più chiare solo con i Sumeri prima e poi con gli egiziani. I geroglifici egiziani (2700 anni a.C) ci dicono che in questa civiltà sono ormai ben distinti vite, uva e vino. L’Egitto costituisce la prima importante tappa della migrazione della vite coltivata verso l’Occidente. I primi approdi in Italia si hanno in Sicilia e poi Calabria e Campania. Queste regioni hanno rappresentato “i più importanti centri di diffusione della viticoltura nel bacino del Mediterraneo occidentale (Scienza, Failla 2016); poi penisola iberica e Nord Europa (fig.3).

Solo nel XVI secolo il viaggio colonizzatore della viticoltura riprende invadendo raggiungendo le Americhe e in tempi più recenti l’Australia. Ma dal Nord America ci ritorna prima un insetto e poi funghi. Con il primo, un insetto (Phyilloxera vastatrix) che attacca le radici, nella seconda metà dell’Ottocento sono andati distrutti gran parte dei vigneti d’Europa, specialmente in Francia e, seppur in misura minore, anche in Italia, dalle Alpi alla Sicilia; la Francia non ha avuto vino per diversi anni (lo compreranno per lungo tempo in Italia, specialmente in Puglia che abbandonerà tantissimi vitigni per orientarsi su quei pochi che potevano soddisfare le richieste francesi di vini da taglio). Si mobilita in Europa tutta la scienza, per trovare un rimedio, prima farmaci, poi alla ricerca disperata di piante resistenti all’insetto; sempre in Nord America si trovano specie resistenti, gran parte delle quali sterili o al massimo davano grappoli ma che non avevano niente a che fare con quelli della “vite europea”. La soluzione fu di ricorrere all’innesto (portainnesto di viti americane) grazie al quale si sono potuti rifare con i pochi vitigni sopravvissuti alla devastazione della fillossera, nuove vigne. Da allora continuiamo a farlo ricorrendo all’innesto; da allora proteggiamo le viti dagli attacchi di funghi (oidio, peronospora) capaci ci distruggere foglie e grappoli. Per pura casualità la scienza scopre (inizio Novecento) la potenza fungicida del rame per la peronospora e dello zolfo per l’oidio. Da allora ogni viticoltore del Pianeta sa che se vuole ottenere grappoli deve per almeno due mesi proteggere le viti da attacchi fungini, e sempre sotto una morsa di fatiche e ansie di insuccessi. I trattamenti antifungini e la pratica dell’innesto erano gli unici compromessi possibili tra Vitis vinifera e Homo sapiens senza dei quali avrebbe dovuto rinunciare ancora una volta al vino.

Le massicce introduzioni di viti americane (Vitis riparia, V. rupestris, ecc.) hanno favorito la loro spontaneizzazione e inattesi incroci con viti selvatiche, domestiche europee, complicando ulteriormente la vita dei ricercatori impegnati nella ricostruzione della storia genetica di Vitis vinifera; solo ipotesi, dubbi, e tra i tanti soprattutto quello che oggi non è più convincente la distinzione botanica tra la forma selvatica e quella domestica. Per l’Homo sapiens è certo invece che noi siamo i suoi diretti discendenti, ma come ci siamo arrivati, non è ancora del tutto chiaro; anche qui solo ipotesi, qualcuna più convincente, altre meno, qualche teoria e molto ci si aspetta dalle indagini genetiche.

Homo sapiens viene da una rivoluzione cognitiva che lo ha reso completamente diverso dalle altre specie umane ma “ci piaccia o no, siamo i membri di una famiglia, particolarmente numerosa, quella delle grandi scimmie” – scrive Yuval Noah Harari nel suo recente libro che consiglio di leggere. E’ difficile convincersi che Homo sapiens, cioè noi, sia stata l’unica specie umana a popolare il Pianeta. Da circa 2,5 milioni di anni, per quanto ne sappiamo, hanno circolato almeno 6 specie, tra le quali Homo sapiens, tutte presenti almeno fino a 100 mila anni fa. Del resto come ci ha insegnato la biologia, raramente una specie è solitaria, mentre convivono sempre specie diverse dello stesso genere. Come esistono tante specie di margherite o tante specie di Vitis, perché non potevano vivere insieme diverse specie umane?

Solo 400 mila anni fa alcune specie umane cominciano a cacciare animali di grossa taglia (cancellata per sempre tanta megafauna come mammut, mastodonti) e solo 100 mila anni fa Homo sapiens si colloca al vertice della catena alimentare mentre per lungo tempo “brucava” cibi spontanei come fanno tutt’ora formiche, topi, volpi e gazzelle. 70 mila anni fa Homo sapiens lascia l’Africa orientale, concordano ormai tutti gli scienziati, per spostarsi in direzione Medio Oriente, ove incontrerà Vitis vinifera e di qui si distribuirà nelle più disparate terre dell’Eurasia, come farà poi con lui la vite coltivata. In queste migrazioni Homo sapiens avrà incontrato sicuramente le altre specie umane. Il fatto strano è che tutte le altre si estinguono mentre Homo sapiens sopravvive. Che cosa è successo?

Le teorie che possono rispondere a questa domanda sono due e purtroppo contrapposte. La prima è formulata come “teoria dell’ibridazione” e sostiene che le diverse specie umane si sono mescolate e, ciò che siamo noi oggi, è il risultato di questa ibridazione di Homo sapiens con le diverse specie che incontrava: Europa con i Neanderthal, Asia con l’Australopithecus. L’altra teoria parla di “rimpiazzamento” e ci dice che Homo sapiens si sostituisce a tutte le altre specie (competizione, lotte, uccisioni), per cui noi siamo i suoi diretti discendenti. La storia della vite coltivata è spiegata oggi con la teoria dell’ibridazione: le centinaia e centinaia di uve che conosciamo, bianche, rosse, nere, a chicchi grandi, piccoli, senza e con semi, da tavola, da vino, e che coltiviamo in tutto il Pianeta, vengono da ripetute ibridazioni (lo dicono i dati genetici). Certamente vi è stato un centro primario (domesticazione e diffusione) come l’Africa Orientale lo è stato per Homo sapiens. Per la vite il viaggio prosegue in diverse direzioni segnate da tante tappe in ognuna delle quali avveniva una ibridazione tra forme coltivate che vi arrivavano e quelle spontanee (vite selvatica). Ogni tappa si configurava come nuovo centro di differenziazione e di ulteriore diffusione della vite coltivata (origine policentrica). Solo con questo percorso si può spiegare l’incredibile diversità di vitigni che ci è arrivata fino a noi. Stesso percorso per Homo sapiens? E’ difficile immaginare un Homo sapiens che dalla “mezza luna fertile” con il suo bagaglio di saperi sia riuscito da solo a colonizzare tutto il pianeta, senza nessuna interferenza con altre specie umane.

Tra 6000 e 2000 anni fa il centro di gravità della vite coltivata dalla zona sub-caucasica migra verso l’Europa e il Nord-Africa; a favorire questa migrazione è stato anche il clima, sempre più mite dal Medio Oriente fin su al Nord-Europa. Da allora la vite coltivata inizia a confrontarsi con la variabilità di popolazioni di vite selvatiche che incontra. E ogni volta dal mescolamento con esse si generavano nuove piante di uva da scegliere o da scartare.

La variabilità delle popolazioni selvatiche era notevole: gli archeobotanici, infatti, hanno distinto tre gruppi di differenziazione della vite selvatica, uno orientale (Arabia), uno pontico (Grecia-Turchia) e uno occidentale (dall’Italia, alla Francia, alla Spagna). Dai tre gruppi di differenziazione non è un caso che siano nate le più importanti “Civiltà del vino”, rispettivamente sumero-babilonesi (gruppo orientale), greco-fenice (gruppo pontico) e romane (gruppo occidentale). In occidente l’area di diffusione coincide quasi perfettamente con l’area di massima espansione dell’Impero Romano.

In Europa oggi si è accertata un’ incredibile diversità genetica dei vitigni che si può spiegare solo con un mescolamento di viti coltivate, man mano che sono arrivate (Fenici, Greci, Romani) con le diverse popolazioni di viti selvatiche francesi, spagnole e italiane. In ogni mescolamento avveniva un fenomeno che in genetica è detto “introgressione genica” (geni o organuli sono stati inglobati permanentemente nella vite coltivata, in seguito ad estesi fenomeni di ibridazione). Nell’ipotesi di ibridazione la stessa cosa è avvenuto tra Homo sapiens e le altre popolazioni con le quali si è incontrato. Da diversi anni gli studiosi ci hanno detto che il rapporto tra geni (DNA mitoconfriale) di popolazioni umane di origine paleolitica e quelli di origine indo-europea è di è di 78/22. La stessa valutazione è stata fata per i vitigni europei nei quali il rapporto tra geni (DNA plasmidiale) di origine neolitica e quelli di origine indo-orientale è di 80/20.

Per la vite non sono mancati processi di domesticazione al di fuori di questi “mescolamenti”. Ad esempio in Italia vi era già il vino poiché gli etruschi coltivavano la vite selvatica sin dall’VIII secolo a. C., prima che i Greci e poi i Romani diffondessero in Italia la vite coltivata con le sue numerose varietà. Probabilmente, secondo gli studiosi, le viti lambrusche, da cui viene il famoso lambrusco, sono una discendenza delle viti domesticate dagli Etruschi partendo da V. vinifera sylvestris. Stessa cosa si è verificata anche in Sardegna per alcuni vitigni.

Il futuro di queste due specie, per concludere, è segnato da un destino comune: in primis perché sono sempre più interdipendenti; le popolazioni di vite selvatica sono a rischio di estinzione avendo distrutto l’uomo da tempo gli ambienti (coste, greti fluviali, margini boschivi) ove si era rifugiata in Europa con le glaciazioni. Scomparse in gran parte le popolazioni originarie del Tigri e dell’Eufrate da dove parti la prima domesticazione della Vitis caucasica (vecchio binomio di viti selvatiche orientali). Per cui è a rischio la sopravvivenza di questa specie sul Pianeta, e non basteranno le numerose norme protettive emanate in diversi paesi europei (in Italia ancora niente); gli ambienti infatti continuano ancora a frammentarsi e in Italia contiamo oggi appena circa 1000 individui di vite “selvatica”. Si riduce in questo modo il pool genetico della specie.

La vite coltivata rimane indissolubilmente legata al destino dell’Homo sapiens. Tre rivoluzioni, cognitiva, agricola e scientifica (appena 500 anni fa) hanno segnato e contraddistinto la storia di Homo sapiens rispetto a tutte le altre specie umane. Tre rivoluzioni nell’arco di 10/12 mila anni ma che rappresentano un tempo troppo breve, probabilmente, per entrare nel nostro genoma, che rimane ancora segnato dalle abilità conquistate in milioni di anni dai Neandertaliani, come ad esempio le abilità di raccolta o di cacciare; recentemente un pò di geni Neandertaliani (1/3 %), sono stati trovati nelle popolazioni moderne del Medio Oriente e dell’Europa. Le capacità di cooperare, di inventare città, tecnologie, le migliori capacità cognitive, sociali, il linguaggio, utilissimo a condividere informazioni, dei Sapiens, sono abilità astratte e dunque niente di materiale, di genetico. La teoria del rimpiazzamento ci faceva ritenere i migliori e gli unici, per cui non aveva senso parlare di razze ma continuiamo a creare “muri”, a farci guerre, a discutere di razze, di nazioni e di sovranismo, di volere frenare le migrazioni eppure riguarda la nostra specie, la sola specie umana che esiste oggi. Cosa sarebbe successo se i Sapiens dovevano condividere il Pianeta con e altre specie umane?. Quanti politici avrebbero fatto facilmente carriera!

In questi ultimi anni invece, prende sempre più vigore la teoria dell’ibridazione e allora salteranno fuori le differenze genetiche antiche tra africani, europei, americani e asiatici, come sono emerse nelle viti coltivate. Dal punto di vista politico è facile immaginare cosa potrà succedere, in tempi odierni di culture antiscientifiche o di antintellettualismo (la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza).

Di Homo sapiens probabilmente rimarrà poco o niente se in soli 200 anni è stato capace di mettere a rischio il futuro del pianeta; stessa sorte per Vitis vinifera.

Phd Nello Biscotti

Bibliografia

MecGovern P. E., 2006 – L’archeologo e l’uva, Carocci Editore

Yuval Noah Harari, 2017 – Sapiens, da Animali a Dei, Breve storia dell’Umanità, Bompiani.

de Blij HJ, 1983 – Wine: A Geographic Appreciation. Totowa, NJ: Rowman and Allanheld.

Scienza A., Failla O., 2016 – La circolazione varietale della vite nel Mediterraneo: lo stato della ricerca. Rivista di Storia dell’Agricoltura a. LVI, n. 1-2. giugno-dicembre 2016.

Biscotti N., Del Viscio G., Bonsanto D., Casavecchia S., Biondi E. 2016 – Indagini su popolazioni selvatiche di Vitis vinifera L. rinvenute nel Parco Nazionale del Gargano, in Puglia. Inf. Bot. Ital., 46 (2), 179-186.