Un mare sporco di plastica galleggiante è decisamente brutto da vedere. Ma gli effetti sulla salute e sulla vita degli abitanti del mare vanno ben oltre l’aspetto estetico, e le ricerche più recenti mostrano che le conseguenze di questa invasione di plastica possono essere notevoli e impreviste. Ne sono minacciate specie di grandi dimensioni e di deciso impatto emotivo, come le grandi balenottere e lo squalo elefante, il secondo pesce più grande del mondo.

Queste sono le due specie su cui si sono concentrati i recenti studi (il primo finanziato dal Ministero dell’Ambiente, il secondo con la collaborazione del gruppo Operazione Squalo Elefante), effettuati in Mediterraneo, condotti da un gruppo di ricercatori dell’università di Siena, guidati dalla professoressa Maria Cristina Fossi, del Dipartimento di Scienze Ambientali. Ma è la prima volta che si cercano le conseguenze da inquinamento da microplastiche, nei grandi filtratori del mare, per cui, possibilmente, le sorprese non sono finite.

Per microplastiche si intendono piccoli frammenti di plastica, appunto, non più grandi di 5 mm. Questi non sono altro che il risultato della disgregazione di pezzi di plastica più grandi, e la loro completa decomposizione nell’ambiente richiede secoli. Il mare, anche il nostro Mediterraneo, ne è pieno. Un gruppo di ricercatori belgi e francesi, nel 2010, ha provato a misurarne la concentrazione nell’area dal Mar Ligure al Golfo di Lione, e ha trovato che non siamo messi meglio dell’oceano Pacifico e della sua famosa isola di plastica. In alcuni punti la concentrazione era pari a 892.000 particelle per chilometro quadrato.

Ed ecco perché entrano in gioco i grandi filtratori. Una balenottera comune (Balaenoptera physalus), che si nutre prendendo enormi boccate d’acqua (fino a 70.000 litri alla volta) trae il suo cibo filtrando appunto quest’acqua attraverso i fanoni, organi di filtraggio che sostituiscono i denti. Lo stesso fanno gli squali elefante (Cetorhinus maximus), ma usando le branchio-spine (filamenti cornei associati alle branchie); questi giganti viaggiano perennemente a bocca spalancata, e alla velocità di 2 nodi, filtrano fino a oltre 880.000 litri all’ora. E’ chiaro dunque che sia le micro-particelle di plastica galleggianti in acqua, sia la plastica ingerita e metabolizzata da plancton e piccoli organismi, entra in grande quantità nel corpo di questi filtratori, mettendo a rischio la loro salute.

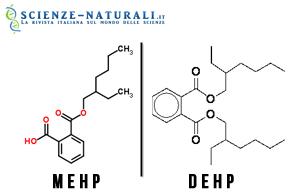

Infatti, in un articolo pubblicato su Marine Pollution Bulletin, i ricercatori senesi dichiarano di avere trovato presenza di composti della plastica, come gli ftalati, nelle balenottere del Mediterraneo. In particolare, 4 dei 5 esemplari analizzati, trovati spiaggiati sulle nostre coste, contenevano alte concentrazioni di MEHP – mono(2etilexil)ftalato – un metabolita del di(2etilexil)ftalato, lo ftalato più abbondante nell’ambiente.

Inoltre con il convegno nazionale sugli squali, della European Elasmobranch Association, tenutosi a Milano nel 2012, arrivò seconda conferma. Cinque esemplari di squalo elefante, esaminati dalla stessa equipe di ricerca, mostravano anch’essi la presenza di metaboliti degli ftalati, nei campioni di muscolo.

“Gli effetti degli ftalati e dei loro metaboliti non sono da sottovalutare, dal momento che questi inquinanti chimici sono dei potenziali interferenti endocrini (endocrin disruptors), cioè interferiscono, spesso mimandola, l’azione degli ormoni naturali.” afferma la professoressa Fossi, che continua “In pratica queste sostanze possono mimare l’effetto oppure competere con gli ormoni riproduttivi naturali o addirittura inibirne la sintesi, In questo modo possono per esempio andare a interferire con i processi riproduttivi delle specie, mettendone ovviamente a rischio la sopravvivenza.” Ci tiene però a sottolineare che quanto scritto da molti giornali e siti web, che le balenottere starebbero diventando ermafrodite “è una sciocchezza. Si sa invece che gli ftalati e relativi metaboliti, possono, ad esempio indurre la produzione di ormoni femminili, nei maschi”.

Dunque, ora sappiamo, ed è la prima volta che questo viene dimostrato, che le balenottere e anche gli squali elefante sono esposti continuamente a questi inquinanti della plastica: gli effetti di un’esposizione cronica non sono conosciuti, ma sono potenzialmente preoccupanti.

Marco Affronte

Bibliografia:

Fossi M.C., Coppola, D., Baini M., Giannetti M., Guerranti C., Marsili L., … & Clò S. (2014). Large filter feeding marine organisms as indicators of microplastic in the pelagic environment: The case studies of the Mediterranean basking shark (Cetorhinus maximus) and fin whale (Balaenoptera physalus). Marine environmental research, 100, 17-24.

Fossi M.C., Panti C., Guerranti C., Coppola D., Giannetti M., Marsili L., & Minutoli R. (2012). Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus). Marine Pollution Bulletin, 64(11), 2374-2379.

E’ noto, e anche ben dimostrato, come certi uccelli migratori utilizzano il campo magnetico terrestre, per orientarsi durante, appunto, le loro migrazioni. Nel sistema visivo di alcune specie sono state trovate cellule sensibili ai campi magnetici. E’ stato ipotizzato che altri animali possano utilizzare una certa sensibilità magnetica per “navigare” e orientarsi, ad esempio gli squali, e questo è verosimilmente vero anche per i Cetacei. Nella testa dei delfini comuni (Delphinus delphis) del Pacifico, in effetti, è stata travata una certa quantità di magnetite, la quale può dunque essere responsabile della “lettura” del campo magnetico, da parte di questi animali.

E’ noto, e anche ben dimostrato, come certi uccelli migratori utilizzano il campo magnetico terrestre, per orientarsi durante, appunto, le loro migrazioni. Nel sistema visivo di alcune specie sono state trovate cellule sensibili ai campi magnetici. E’ stato ipotizzato che altri animali possano utilizzare una certa sensibilità magnetica per “navigare” e orientarsi, ad esempio gli squali, e questo è verosimilmente vero anche per i Cetacei. Nella testa dei delfini comuni (Delphinus delphis) del Pacifico, in effetti, è stata travata una certa quantità di magnetite, la quale può dunque essere responsabile della “lettura” del campo magnetico, da parte di questi animali.