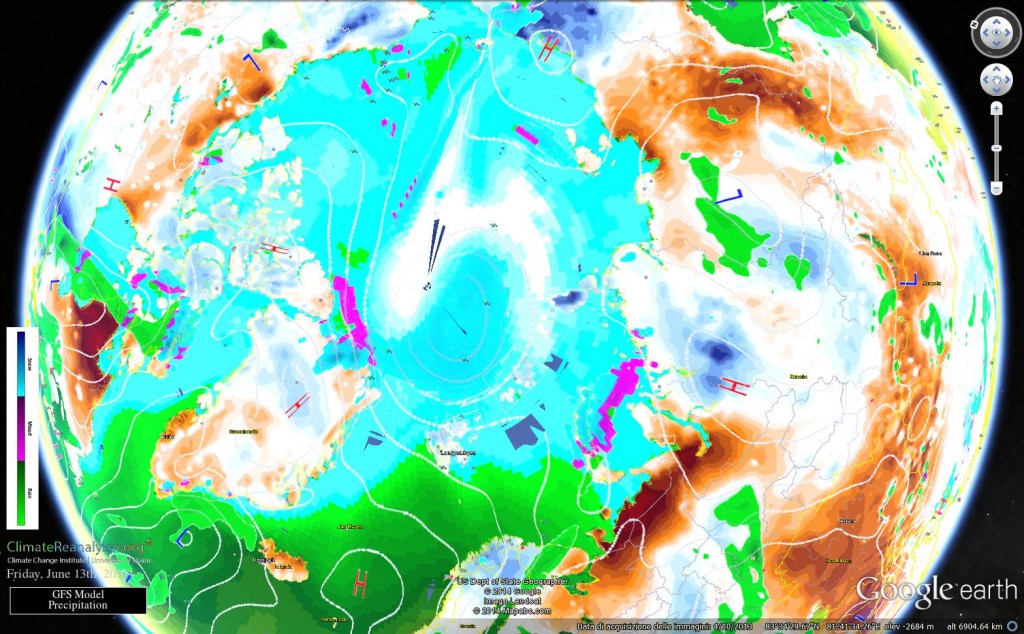

Secondo l’Arctic Report Card, curato dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), nella regione artica, durante il 2014, si è registrato un aumento delle temperature medie quasi doppio rispetto al resto del mondo.

In Alaska, nel corso dell’anno, le temperature invernali hanno raggiunto picchi anche di dieci gradi più elevati della norma.

E’opportuno sottolineare che sulle temperature ha influito molto la situazione meteorologica, caratterizzata dallo spostamento di un vortice di aria polare che, andando a posizionarsi sugli Stati Uniti, ha consentito all’aria calda di rifluire nella regione artica.

Nel mese di settembre è stata osservata la minore estensione di ghiaccio marino dal 1979 a questa parte, cioè da quando si è ricorsi ai satelliti per monitorare la calotta artica.

La minor copertura di ghiaccio ha esposto una porzione maggiore di superficie alla luce del sole. Il suolo, assorbendo più radiazione, si è quindi riscaldato, consentendo una maggiore produzione di anidride carbonica di origine organica.

La mancanza di ghiaccio ha avuto ripercussioni sulla fauna, con la notevole diminuzione degli orsi polari nella Baia di Hudson e nel Mare di Beaufort. Data la stretta associazione tra gli orsi polari, le loro prede e il ghiaccio marino, per la sopravvivenza di questi animali il riscaldamento climatico resta la minaccia più significativa.

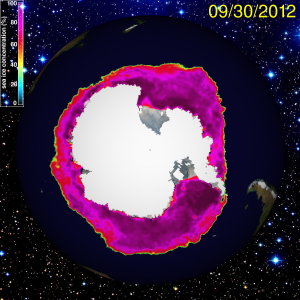

Nel continente antartico, al contrario, il ghiaccio ha raggiunto uno spessore maggiore di quanto previsto. E’quanto comunicato da un robot subacqueo, l’Autonomous Underwater Vehicle (AUV), che ha ispezionato i fondali marini antartici in un’area di 500mila metri quadrati, nelle zone costiere dei mari di Weddell, Bellinghausen e Wilkes Land e trasmesso immagini e dati al team internazionale di scienziati inglesi, americani e australiani che hanno condotto la ricerca.

Lo spessore medio, stimato finora ad un metro, sembra sia salito a valori compresi tra 1,4 e 5 metri, con una superficie che per tre quarti appare alquanto deformata, come se le masse di ghiaccio fossero entrate in collisione, originando una calotta più spessa.

Le analisi sono state effettuate in due tempi, nel 2010 e nel 2012, da due spedizioni internazionali formate da studiosi del British Antarctic Survey, dell’Institute of Marine and Antarctic Studies (Australia) e della Woods Hole Oceanographic Institution (USA).

L’Antartide occidentale, nel triennio 2009-2012, ha invece subito una diminuzione media di volume della copertura ghiacciata di circa 125 chilometri cubi all’anno. Lo rivela il satellite della missione GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer), impegnato nella misura delle variazioni della gravità terrestre. Il tasso di fusione della banchisa occidentale è stato confermato anche dal satellite Cryosat dell’ESA, mediante misurazioni altimetriche dallo spazio. E così gli ultimi dati forniti dai vari studi confermano che il ghiaccio antartico si sta sciogliendo con velocità crescente.

L’ESA, l’Ente Spaziale Europeo, ha pubblicato di recente una ricerca su Geophysical Research Letters in cui, basandosi su quasi mezzo milione di misurazioni in Antartide, eseguite da fonti diverse tra il 2010 e il 2013, viene stimata una perdita di circa 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno, il doppio di quanto è andato perso tra il 2005 e il 2010. In altri termini, la velocità di fusione è aumentata. Continuando di questo passo, il futuro appare incerto. Qualcuno, ipotizzando che questi trend possano continuare, parla di un possibile innalzamento del livello del mare di 5 metri entro la fine del secolo, con le conseguenze per le coste del mondo intero che si possono facilmente intuire.

Sulle cause di questo riscaldamento, i pareri degli scienziati sono ancora discordi. Fattori astronomici, macchie solari, incremento dei gas serra in atmosfera, circolazione oceanica e alterazioni della circolazione dei venti, eccessiva antropizzazione vengono chiamati in causa, singolarmente o tutti insieme.

Nella comunità scientifica, anche se in minoranza sempre più esigua, c’è addirittura una sparuta rappresentanza di negazionisti, per i quali la questione del ‘global warming’ non esiste.

Sia come sia, che qualcosa nel clima non vada per il verso giusto, sembra assodato. A questo punto ci si aspetterebbe che le grandi potenze ponessero in atto qualche contromisura per contenere gli effetti, se non altro, anche se finora le conferenze sul clima si sono risolte con qualche trattato tra Stati più piccoli, con scadenze molto lontane. I ‘grandi inquinatori’ hanno brillato per la loro assenza.

Ci si augura che i dati forniti dal mondo scientifico inducano i governanti a meditare. Ma soprattutto ad agire, per non dover giungere ad un punto di ‘non ritorno’.

Leonardo Debbia

25 gennaio 2015