Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science, l’attività vulcanica associata al movimento delle placche tettoniche continentali potrebbe essere responsabile dell’alternanza di cambiamenti climatici molto caldi e molto freddi, sia estesi su piccoli archi temporali (decine di migliaia d’anni) che su periodi più lunghi (centinaia di milioni di anni) di gran parte della storia della Terra.

Lo studio, condotto dai ricercatori della Jackson School of Geosciences presso l’Università del Texas, Austin, affronta la causa prima per cui il clima della Terra ha subito oscillazioni drastiche, con periodi in cui il pianeta era coperto di ghiaccio e periodi in cui perfino le regioni polari erano libere dai ghiacci.

Lo studio ha esaminato molti cambiamenti del clima terrestre sul lungo termine, tralasciando i cambiamenti sul breve periodo o quelli indotti dall’uomo.

Ryan McKenzie, Ph D. in Scienze geologiche, riferisce che il team ha scoperto che, negli ultimi 720 milioni di anni, i periodi in cui i vulcani situati lungo gli archi continentali erano più attivi hanno coinciso con condizioni climatiche più calde, da ‘effetto-serra’.

Al contrario, i periodi di scarsa attività vulcanica degli archi continentali hanno coinciso con condizioni climatiche più fredde, temperature sotto lo zero e prevalenza di ghiacci.

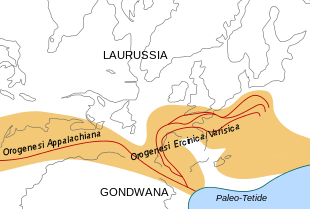

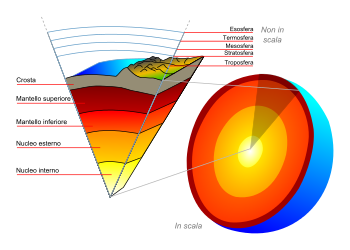

I sistemi continentali vulcanici ad arco, come le Ande, si trovano su margini continentali attivi, in zone dove due placche tettoniche entrano in collisione e la placca oceanica si immerge sotto la placca continentale, dando luogo ad una classica zona di subduzione.

Quando questo accade, il magma si arricchisce del carbonio intrappolato nella crosta terrestre e, allorchè i vulcani entrano in eruzione, rilascia nell’atmosfera anidride carbonica in quantità.

“I sistemi continentali ad arco sono disposti sulla verticale della zona di collisione crustale e interagiscono con il carbonio contenuto nelle rocce sotto la superficie”, spiega McKenzie. “Gli scienziati sanno che la quantità di anidride carbonica atmosferica influenza il clima della Terra”.

“Ma qual è la causa delle fluttuazioni di anidride carbonica nella storia geologica della Terra?”, è la domanda che tuttavia si stanno continuando a porre.

Nel 2014, uno studio congiunto della University of Southern California, Los Angeles, e della Università di Nanjing, in Cina, ha suggerito che un primo fattore da considerare siano le forze geologiche che stanno alla base della genesi di una montagna, che hanno portato in superficie, in tempi diversi della storia del pianeta, una gran quantità di materiale magmatico. Questa roccia ‘fresca’ – afferma questo studio – sotto l’azione degli agenti atmosferici si sarebbe comportata come una spugna, assorbendo grandi quantità di anidride carbonica dall’atmosfera.

Le eruzioni vulcaniche, dal canto loro, avrebbero compensato questo assorbimento con l’immissione di altrettanti grandi quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, mantenendo di fatto un equilibrio ma influenzando notevolmente il clima.

Con questa alternanza di fenomeni potrebbe essere spiegata l’alternanza di periodi troppo caldi e troppo freddi, a seconda della prevalenza o della diminuzione di CO2 atmosferica.

Il nuovo studio indica come fattore-guida primario la quantità di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera, piuttosto che la quantità sottratta.

Utilizzando quasi 200 studi ufficiali, con i dati relativi al lavoro sul campo, i ricercatori hanno realizzato un database globale per ricostruire la storia vulcanica dei margini continentali nel corso degli ultimi 720 milioni di anni.

“Abbiamo studiato i bacini sedimentari nelle vicinanze degli archi vulcanici, che sono stati erosi nel corso di centinaia di milioni di anni”, dichiara il co-autore dello studio, Brian Horton, docente di Scienze geologiche della Jackson School. “La caratteristica principale del nostro studio è la lunga storia geologica presa in considerazione, 720 milioni di anni, attraverso una gran quantità di eventi alterni di caldo eccessivo e freddo intenso”.

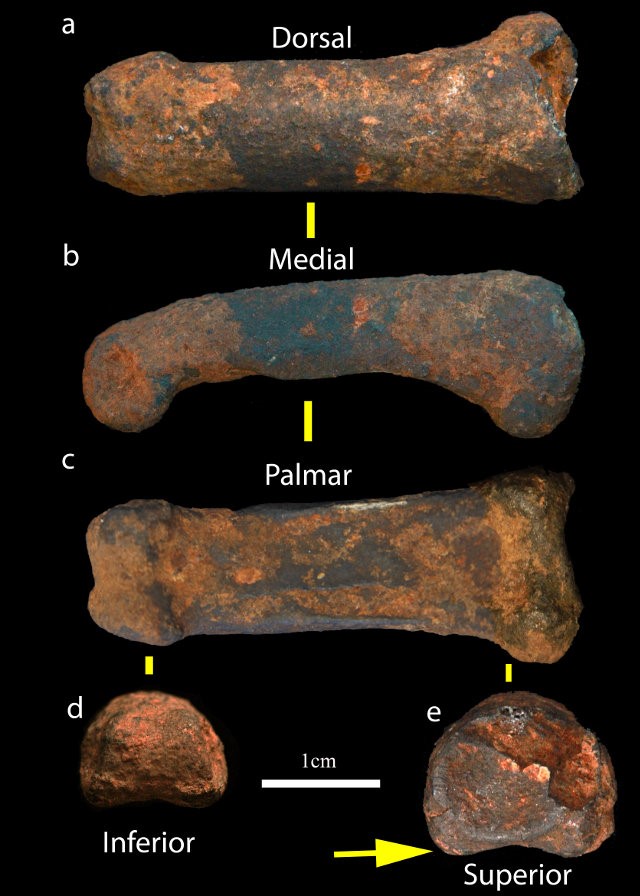

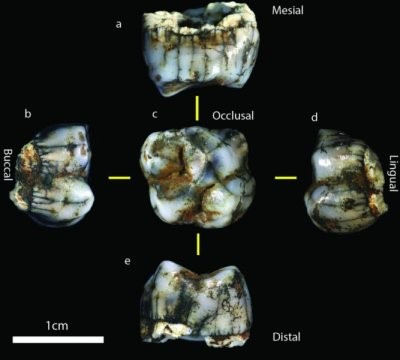

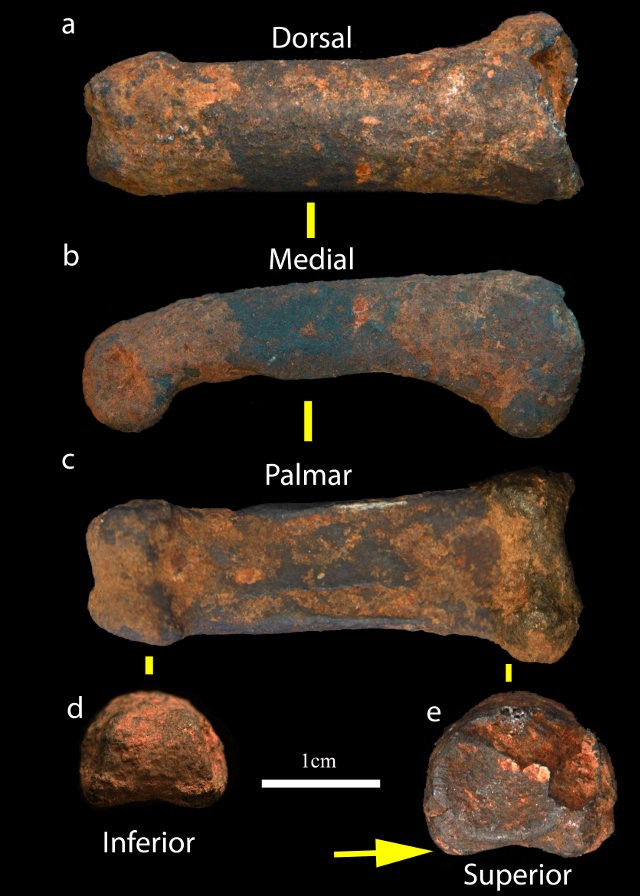

In particolare, i ricercatori hanno esaminato col metodo uranio-piombo le età della cristallizzazione del minerale zircone, che si forma in gran parte durante l’attività vulcanica dell’arco continentale.

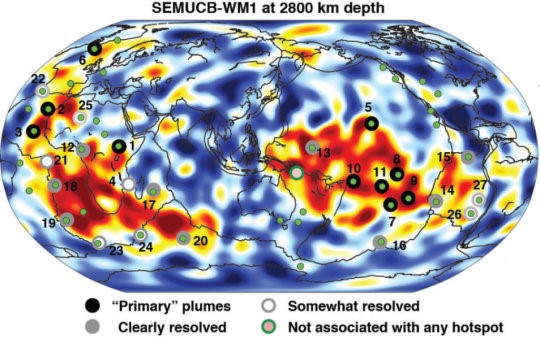

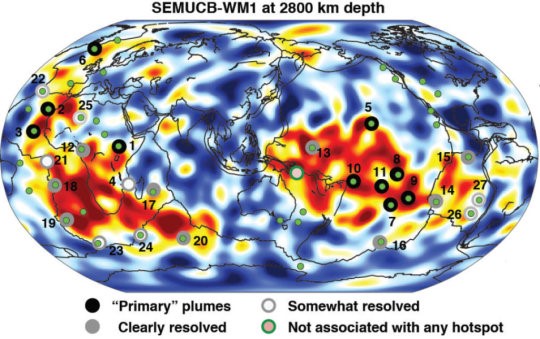

Lo zircone è meno comune in una certa tipologia di ‘ambienti vulcanici’, come ad esempio gli hot spots delle Hawaii o i vulcani ad arco delle Marianne, cosicché il minerale può essere usato per monitorare il vulcanismo dell’arco continentale.

Per lo studio, sono stati esaminati circa 120mila grani di zircone provenienti da campioni di tutto il mondo.

“Abbiamo cercato cambiamenti nella produzione di zirconio su diversi continenti nel corso della storia della Terra per cercando una relazione tra questi cambiamenti e i vari passaggi da freddo-ghiacciaia a effetto serra e viceversa”, sottolinea McKenzie.

“I periodi più freddi trovano una corrispondenza con l’assemblaggio dei supercontinenti terrestri e una diminuzione del vulcanismo continentale”, riassume Horton. “I periodi più caldi, ‘ad effetto serra’, sono trovano una correlazione con la frammentazione dei continenti e un più vulcanismo più intenso”.

Leonardo Debbia