Esperimenti geofisicici condotti dall’Università dell’Indiana, hanno scoperto inconsueti segnali sismici associati ai tornado che hanno colpito recentemente le regioni mediorientali degli Stati Uniti; informazioni che possono avere un certo valore per i meteorologi che studiano l’attività atmosferica immediatamente precedente l’arrivo del tornado.

Ma come nasce ed evolve un tornado?

Quando alla base di un cumulonembo temporalesco l’aria calda e umida vicina al suolo viene aspirata in una massa d’aria più fredda, si forma un violento vortice d’aria associato a venti molto forti che possono raggiungere anche i 500 km/h.

La violentissima corrente verticale appare come un gigantesco “imbuto”, chiamato anche “tuba”, reso visibile dalla condensazione del vapore al suo interno, dove la pressione atmosferica è molto bassa e le correnti ruotano rapidissime mentre discendono verso il suolo. Il diametro dell’imbuto varia da poche decine a qualche centinaio di metri ed i suoi effetti distruttivi sono impressionanti. La durata del tornado va da qualche minuto a qualche ora, per cui è difficile prevedere dove e quando questo fenomeno abbia la possibilità di formarsi. Ma forse d’ora in poi qualcosa potrà cambiare nelle previsioni, se sapremo interpretare i segnali che sono stati rilevati dai sismografi immediatamente prima del verificarsi di un tornado.

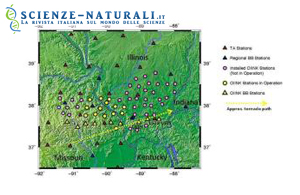

I ricercatori dell’Università dell’Indiana hanno studiato, infatti, le informazioni pervenute da oltre un centinaio di sismografi dislocati nella parte orientale degli USA. Uno dei tornado che ha colpito il Sud-Est del Missouri e il Sud dell’Illinois il 29 febbraio 2012 è stato registrato da questa rete sismografica.

“Nell’esaminare i sismogrammi abbiamo osservato particolari segnali sismici su tre delle nostre stazioni nel Sud dell’Illinois” – ha detto Michael Hamburger, professore del Dipartimento di Scienze Geologiche della Indiana University Bloomington, uno dei ricercatori che hanno condotto l’esperimento. “I sismogrammi mostrano un forte impulso di bassa frequenza che ha avuto inizio alle 04.45 del 29 febbraio. La nostra interpretazione preliminare, sulla base di altre registrazioni sismiche di tornado, suggerisce che stavamo registrando non il tornado, ma una forte pressione atmosferica transitoria riferita ai temporali che avevano generato il tornado.” I sismografi che hanno rilevato l’impulso erano collocati vicino a Harrisburg, una cittadina di 9.000 abitanti dell’Illinois, colpita, prima dell’alba, dal tornado che causò ingenti danni, provocò la morte di sei persone e ne ferì più di cento.

I ricercatori hanno temuto che alcuni strumenti avrebbero potuto essere stati danneggiati dalla tempesta. Ma Gary Pavlis, professore di Scienze geologiche e coordinatore del progetto, controllando le registrazioni digitali delle stazioni dell’Illinois, trovò che i dati erano stati correttamente registrati e trasmessi. Il controllo ha così consentito di rilevare i segnali precedenti il passaggio del tornado di Harrisburg. Hamburger ha affermato che il gradiente di pressione sismica associata al tornado è durato diversi minuti e ritiene che questo tipo di segnale relativo alla pressione può aiutare gli scienziati a capire meglio l’attività atmosferica che si svolge prima che il tornado tocchi terra. I ricercatori stanno lavorando in accordo con i colleghi della University of California, S. Diego per tentare di comparare registrazioni di altri segnali correlati ai tornado, approfondendone così l’analisi per una migliore comprensione del fenomeno.

Negli USA è stato messo a punto un esperimento denominato OIINK (dalle iniziali delle zone interessate: l’altopiano dell’Ozarks negli Stati Uniti centrali, Illinois, Indiana e Kentucky), che prevede il posizionamento di 120 sismometri nell’area in esame al fine di studiare i terremoti e la struttura geologica in un settore chiave degli Stati Uniti. I lavori di installazione delle apparecchiature sono iniziati nell’estate scorsa.

Leonardo Debbia

Nuove scoperte fatte da un team internazionale di ricercatori mostrano che la maggior parte dei Neanderthal europei si estinse 50mila anni fa, ancora prima dell’arrivo in Europa dell’Homo sapiens, che avvenne attorno ai 40mila anni fa.

Nuove scoperte fatte da un team internazionale di ricercatori mostrano che la maggior parte dei Neanderthal europei si estinse 50mila anni fa, ancora prima dell’arrivo in Europa dell’Homo sapiens, che avvenne attorno ai 40mila anni fa.