Le Isole Galapagos sono sede di una grande diversità di piante e animali. In nessun’altra parte del mondo si è mai riscontrato qualcosa di simile.

L’arcipelago è composto di tredici isole, distribuite sia a nord che a sud dell’Equatore, in pieno Oceano Pacifico, a più di mille chilometri dalle coste occidentali del continente americano.

Rese celebri per gli studi che portarono Charles Darwin alla formulazione della teoria dell’evoluzione, per gli scienziati continuano ancor oggi ad essere un laboratorio naturale a cielo aperto.

Ad esempio, la domanda su come e quando sia nato questo affascinante angolo di mondo, rimane ancora adesso un quesito senza risposta.

Ora, forse, gli scienziati sono però in grado di aggiungere un altro tassello al puzzle di questo mistero.

Secondo un nuovo studio, infatti, pubblicato su Earth and Planetary Science Letters, la formazione geologica di una particolare area dell’arcipelago – la parte responsabile dell’enorme

biodiversità – si sarebbe formata circa 1,6 milioni di anni fa.

L’autore principale dello studio è Kris Karnauskas, uno studioso del CIRES (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences), interessato a queste Isole da sempre.

Dopo aver studiato a fondo l’argomento, ha riassunto le sue conclusioni in sei articoli scientifici, riuniti, nell’insieme, con il titolo Galapagos.

“Quando nacquero queste isole?”, si chiedeva Karnauskas, che è anche docente presso il Dipartimento di Scienze dell’Atmosfera e dell’Oceano presso l’Università del Colorado, Boulder. “Da mezzo milione a venti milioni di anni fa, mi rispondevano gli amici geologi, a seconda delle caratteristiche che io andassi cercando”.

“A me, tuttavia, non interessava sapere quando era emersa la prima isola, ma quando aveva cominciato a svilupparsi un ecosistema così particolare”.

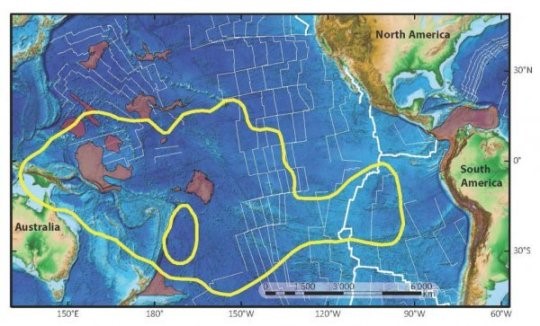

Dal punto di vista geologico, le Galapagos sono situate sulla placca tettonica di Nazca, al largo delle coste sudamericane; la placca che si sposta da ovest verso est alla velocità di 4 centimetri l’anno ed è collocata proprio su un hotspot, una zona in cui il magma affluisce in superficie dalle profondità del mantello terrestre, originando queste isole vulcaniche. La più antica delle Galapagos, vecchia di milioni di anni, è ora sommersa dall’oceano, mentre la più recente si eleva a ovest, proprio sopra l’hotspot.

Karnauskas ritiene che l’evento critico alla base dell’esplosione biologica si verificò quando la corrente sottomarina equatoriale o EUC venne a contatto con l’arcipelago.

L’EUC (Equatorial Undercurrent) è un fiume d’acqua oceanica che scorre da ovest verso est a 10-15 metri di profondità e che, a causa della forma e della rotazione della Terra, è confinata all’equatore e scorre verso le coste americane.

Ma cosa accade se qualche ostacolo ne impedisce il normale scorrimento?

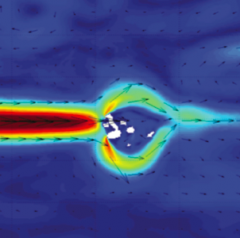

“Questo è quanto è successo alle Galapagos”, spiega Karnauskas. “E’stato sufficiente che un’isola, o un gruppo di isole, si sia elevato troppo dal fondale marino per impedire il flusso regolare della corrente. In questo momento, l’ostacolo è rappresentato dall’isola di Isabela.

Si tratta di un ‘incidente’ geografico. L’Isla Isabela è grande e si trova proprio sull’equatore, nel punto in cui passa la corrente oceanica. Questo ostacolo è sufficiente per provocare la risalita di acque fredde profonde e ricche di sostanze nutritive verso la superficie dell’oceano, dove agisce da combustibile, alimentando la produttività marina. Possiamo vedere facilmente l’effetto dallo spazio. Appena ad ovest delle Galapagos, il mare è popolato da pinguini che trovano in quelle acque tutti i nutrienti di cui hanno bisogno”.

(credit: Karnauskas, Università del Colorado Boulder)

Scoprire esattamente quando le Galapagos abbiano bloccato l’EUC non è stato un compito facilissimo e ha richiesto l’aiuto dei paleoceanografi.

Karnauskas ed il suo team hanno utilizzato una messe di dati, raccolti da campioni di sedimenti di mare profondo, prelevati da siti nelle vicinanze delle isole Galapagos e sulle coste del Sud America.

L’insieme dei numerosi file, raccolti dal Centro Nazionale per l’informazione ambientale della NOAA a Boulder, hanno fornito le informazioni necessarie sui cambiamenti delle temperature superficiali del mare nel corso di milioni di anni.

Ed è stato così che, attorno a 1,6 milioni di anni fa, sono stati osservati dei cambiamenti nella composizione chimica degli insetti fossili inglobati nel sedimento del fondo; osservazione che autorizzava ad ipotizzare un cambiamento significativo nelle temperature del mare di quel periodo.

Le acque fredde che fino ad allora risalivano in superficie al largo delle coste sudamericane, avevano preso a risalire invece lungo le coste occidentali delle Galapagos.

Questo evento non giungeva del tutto inaspettato all’équipe di Karnauskas, dal momento che questo ostacolo nella corrente era stato previsto durante le simulazioni in laboratorio degli ultimi dieci anni.

A questo punto è intervenuto Eric Mittelstaedt, assistente professore di Scienze geologiche presso l’Università dell’Idaho, divenendo così co-autore dello studio, che ha sviluppato un nuovo modello al computer sulla evoluzione geologica dell’intero arcipelago.

Combinando questo modello con il modello di circolazione oceanica di Karnauskas, il team di ricercatori è stato così in grado di calcolare i tempi, che concordavano nei due modelli, usati indipendentemente uno dal’altro.

In un periodo di tempo breve (dal punto di vista geologico), l’ecosistema delle Galapagos era cambiato per sempre.

Dato che l’EUC non poteva più proseguire diritta verso la costa sudamericana, si infrangeva contro l’improvviso ostacolo e risaliva in superficie, trascinando con sé acque fredde e sostanze nutritive e andando a creare quelle condizioni ideali perché vi prosperassero pesci, piante e pinguini.

“Generalmente, si sono utilizzate prove geologiche per poter spiegare i cambiamenti ambientali, come la circolazione oceanica”; dice Karnauskas.“In questo caso, le parti si sono invertite. Abbiamo sfruttato i dati ambientali per spiegare come può essere avvenuta l’evoluzione di quelle isole nel corso del tempo. Questo procedimento ha convogliato i dati verso un unico obiettivo, valido non solo per la geologia, ma anche per l’ecologia e la biogeografia, per la conoscenza di dove e quando è stata distribuita la vita”.

Leonardo Debbia