Analizzzando i nuclei di sedimenti prelevati da due laghi in Cile, un team internazionale di scienziati ha scoperto che i terremoti di forte entità, quelli la cui magnitudo è superiore a 8 e che sono definiti anche ‘terremoti giganti’, si ripetono nel tempo ad intervalli quasi regolari.

L’intervallo di tempo tra un evento e l’altro diventa sempre più irregolare per i terremoti con magnitudo inferiore ad 8, per diventare pura casualità per quanto riguarda la ripetizione degli eventi sismici più piccoli.

Questa conclusione non può essere considerata come una regola matematica, essendo sempre accompagnata da un margine di errore, né tuttavia consiste in una mera interpretazione, ma si basa essenzialmente sull’osservazione di ripetizioni la cui tempistica ‘fa ipotizzare’ che l’evento sismico più è catastrofico, più necessita di un determinato periodo di tempo perchè possa ripetersi.

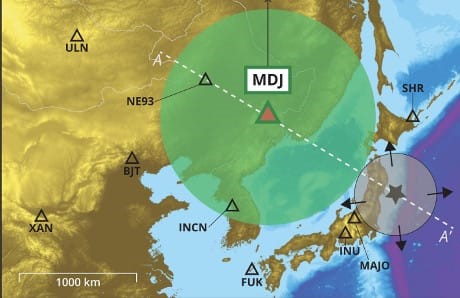

“Nel 1960, il Cile centro-meridionale fu colpito dal più grande terremoto al mondo di cui si fosse mai stati a conoscenza, di una magnitudo pari a 9.5.

Lo tsunami che ne scaturì fu talmente violento che, oltre a spazzare la costa cilena, arrivò a provocare la morte di circa 200 persone in Giappone, sull’altra sponda del Pacifico”, racconta Jasper Moernaut, dell’Università di Innsbruck, in Austria, autore principale dello studio. “Comprendere quando e dove tali devastanti terremoti giganti possano verificarsi in futuro è un compito cardine per tutta la comunità geoscientifica”.

Si ritiene generalmente che i terremoti giganti liberino un’energia talmente enorme da richiedere poi diversi secoli perchè possa nuovamente accumularsi una quantità di stress così elevata da provocare altri eventi del genere.

Pertanto, i dati sismologici o i documenti storici in possesso degli studiosi non consentono di risalire abbastanza indietro nel tempo per poter ricostruire modelli sulla loro ricorrenza.

“E’ una scelta non di poco conto decidere se si possa prendere a modello la ricorrenza nel tempo di questi ‘grandi terremoti’ come un processo quasi regolare o invece come casuale.

Nel recente lavoro pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Science Letters, il team di Moernaut, composto da ricercatori belgi, cileni e svizzeri, ha proposto un nuovo approccio per affrontare il problema della ricorrenza di un terremoto.

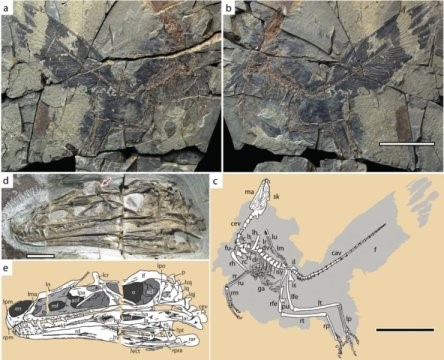

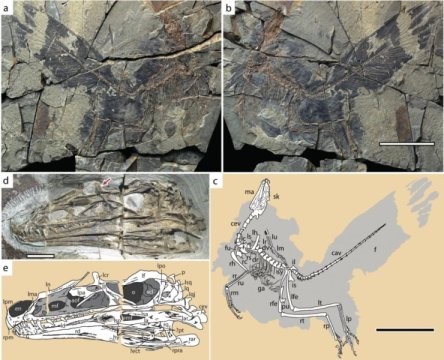

Analizzando i sedimenti dei fondali di due laghi cileni, i ricercatori hanno osservato che ogni grande terremoto provoca frane subacquee che vengono ‘conservate’ negli strati sedimentari che si accumulano sul fondo dei laghi. Campionando questi strati attraverso carote di sedimenti lunghe fino a 8 metri, è stato così possibile calcolare la cronologia completa di 35 terremoti di magnitudo superiore a 7.7 avvenuti negli ultimi 5000 anni.

“Il fatto veramente eccezionale (particolare, se si vuole) è che in un lago sono avvenute frane subacquee solo durante i più forti eventi di scuotimento (ad esempio, un terremoto di magnitudo 9), mentre nell’altro lago le frane ci sono state anche per terremoti più leggeri”, evidenzia Maarten Van Daele, ricercatore dell’Università di Ghent, Belgio. “Così, siamo stati in grado di confrontare modelli in cui si verificano terremoti di ampiezza differente. Non abbiamo dovuto indovinare quale fosse il modello migliore; potevamo desumerlo dai dati rilevati”.

Con questo approccio, il team ha scoperto che i terremoti giganti, come quello del 1960, si ripetono all’incirca ogni 292 anni (93 anni in più o in meno).e quindi la probabilità che un simile evento si ripeta rimane molto bassa per i prossimi 50-100 anni.

I terremoti meno intensi (di magnitudo minore di 8) hanno richiesto un intervallo di tempo più piccolo, pari a 139 anni (69 anni in più o in meno) con una probabilità del 29,5% che un tale evento possa ripetersi nei prossimi 50 anni.

Dal 1960 la regione è rimasta sismicamente silenziosa, ma un recente terremoto di magnitudo 7.6, occorso il 25 dicembre 2016 nei pressi dell’isola di Chiloè, suggerisce un primo segnale di ripresa di grandi sismi nel Cile centro-meridionale.

“Ignoriamo se questa frequenza sia tipica dell’area cilena”, precisa Moernaut.

“Nel frattempo” – interviene Marc De Baptist, della Ghent – “abbiamo avviato studi simili sui laghi dell’Alaska, nell’Isola di Sumatra e in Giappone. Attendiamo perciò confronti con queste aree per vedere se i modelli cileni possano valere anche per altre regioni che in passato sono state interessate dai terremoti giganti, qelli di magnitudo 9, per intenderci”.

Leonardo Debbia