La plastica inquina.

Un concetto base, un assioma che sintetizza in maniera estrema questo articolo. Ma è consuetudine associare solo i rifiuti plastici di grandi dimensioni all’inquinamento che minaccia i nostri mari, mentre ciò che è piccolo e invisibile passa in secondo piano. Sì, c’è, però è trascurabile…ma è davvero così?

Le plastiche lato sensu sono una delle principali fonti di inquinamento marino e negli ultimi anni questa problematica è esponenzialmente diventata più grave: basti pensare che negli ultimi 60 anni la richiesta mondiale di plastica è passata da 1 milione e mezzo di tonnellate degli anni ’50 sino alle oltre 280 milioni di tonnellate della prima decade degli anni 2000. A ciò va aggiunto il fatto che negli ultimi 50 anni la densità di popolazione mondiale è aumentata del 250%…e con lei, aumentano vertiginosamente anche i rifiuti! Le fonti di plastica in mare sono molte ed eterogenee, ma principalmente sono dovute ad apporti fluviali. Da sempre a destare più clamore sono i rifiuti di maggiori dimensioni: sacchi della spazzatura, reti da pesca, pezzi di imbarcazioni, bottiglie, ma anche elettrodomestici, penumatici o barili: eppure l’essere macroscopici e più conosciuti li rende più facilmente contrastabili o quantomeno contenibili. Viceversa, più piccole, infime e incontrollabili sono le microplastiche, frammenti di piccole dimensioni che giungono in mare attraverso scarichi urbani, attività marittime, pesca, attività ricreative…

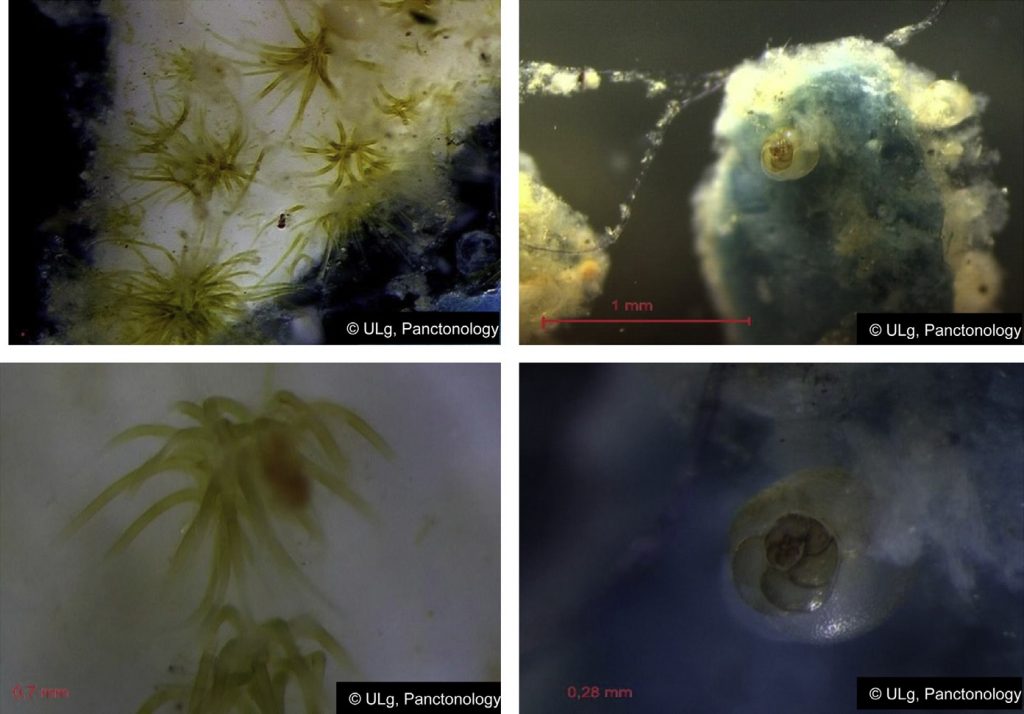

In maniera molto lungimirante, Carpenter e Smith avevano già provato a metterci in guardia oltre 40 anni fa (1972): in un loro lavoro, affermavano che “l’incremento nella produzione di plastiche, unito alle attuali metodologie di smaltimento dei rifiuti, porteranno probabilmente a una notevole concentrazione sulla superficie del mare. Attualmente, l’unico effetto biologico conosciuto di queste particelle è che fungono da superficie su cui si accrescono idroidi, diatomee e, probabilmente batteri”. I loro studi vertevano essenzialmente sull’impatto di queste microparticelle come veicoli per il trasporto di Batteri, Diatomee ed Idroidi (problematica ancora oggi viva in quanto fungono da vettori di diffusione per molte specie alloctone). Ai giorni nostri sappiamo che questo è solo uno degli impatti biologici che hanno le microplastiche e le conseguenze di questa grave forma di inquinamento, pressoché invisibile a occhio nudo, sono decisamente più pesanti. Ma per combattere un nemico è necessario conoscerlo bene.

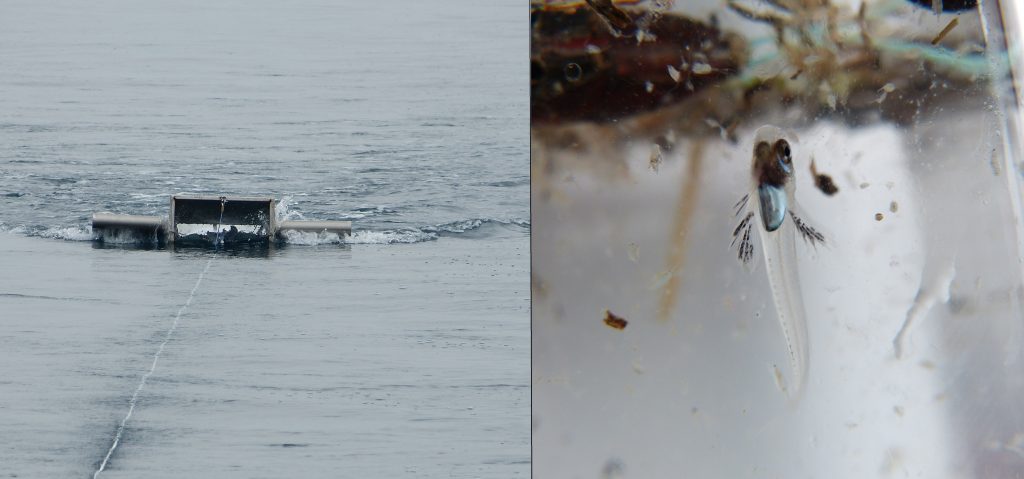

Ma cosa si intende per microplastiche? Si tratta di una delle categorie in cui sono suddivisi i rifiuti plastici ed hanno dimensioni convenzionalmente comprese tra poco meno di 5 mm e 330 μm. Sebbene la misura di 5 mm sia il limite convenzionale che le separa dalle mesoplastiche, il limite inferiore delle microplastiche è strettamente relazionato alla metodologia di campionamento: difatti vengono utilizzati dei retini “Manta” a bocca rettangolare e con maglia di 330 μm utilizzati generalmente per prelievi di neuston (micro-organismi che vivono nell’interfaccia aria-acqua) in quanto la maggior parte di queste particelle tende a galleggiare nei primi cm della colonna d’acqua. Ovviamente le particelle con alta densità specifica tendono a decantare nei sedimenti, quindi sfuggono ai campionamenti di plancton e neuston.

Oltre che su base dimensionale, le microplastiche sono suddivise anche su base composizionale. I composti che più comunemente vanno a costituire le plastiche sono il polietilene, il polipropilene, il polistirene, il polietilene tereftalato ed il polivinilcloride, le cui fonti originarie sono principalmente bottiglie di plastica, contenitori per il cibo, reti da pesca, posate, pellicole, bicchieri di plastica.

Un altro modo utilizzato per distinguere le microplastiche è su base cromatica e morfologica, sovente determinata dalla fonte che li origina: possono essere campionati pellets preesistenti, frammenti derivanti da disgregazione di rifiuti (usualmente suddivisi in frammenti rigidi e in fogli plastici) di maggiori dimensioni e fibre plastiche. La suddivisione crimatica, viceversa, può permettere di risalire alle fonti originarie e prende in considerazione i colori principali e più comuni: nero, rosso, verde, blu, bianco e trasparente, oltre a unca categoria che racchiude tutti gli altri colori (percentualmente meno abbondanti). Tendenzialmente il pellet (o microbead) si presenta in forme appiattite, cilindriche, sferoidali o discoidali, i frammenti erosi sono molto più irregolari, da forme angolari ad arrotondate, con tutte le possibili morfologie intermedie, mentre le fibre si presentano sotto forma di filamenti sottili ed allungati. Quest’ultima morfologia è la sovente la più numerosa, raggiungendo percentuali superiori al 70-80% in valori espressi convenzionalmente con numero di particelle per metro cubo di acqua. Per quanto riguarda le microplastiche nel sedimento, vengono considerate le particelle rinvenute in 1L o in un Kg di sedimento bagnato. Ovviamente le forme dominanti sono strettamente relazionate agli input principali nell’area presa in esame.

Come già specificato, le microplastiche fibrose sono quelle meglio rappresentate. Ma perchè sono così comuni? Essenzialmente perché tutti noi, senza rendercene conto, le produciamo giornalmente in grandissimi quantitativi in quanto derivano direttamente anche dai nostri abiti contenenti percentuali di poliestere o di altre fibre sintetiche. Per dare un’idea del quantitativo di microfibre rilasciate in mare, basti pensare che in media un normale lavaggio in lavatrice genera oltre 1900 microplastiche per capo d’abbigliamento (il che corrisponde ad oltre 100 fibre per Litro d’acqua per un lavaggio di tutti capi), circa il 180% in più delle fibre rilasciate da abbigliamento in lana. A questi sconcertanti dati bisogna aggiungere che, utilizzando in inverno un maggior quantitativo di indumenti, il rilascio di microplastiche fibrose aumenta di circa il 700% durante questa stagione!

Così come avviene per le fibre, l’essere umano rilascia indirettamente microplastiche anche tramite altre comuni attività apparentemente banali ed innocue: lo scrub facciale, l’uso di alcuni shampoo e saponi, il dentifricio, l’eyeliner, la crema solare… Si tratta principalmente di microbeads (“perline”) e frammenti spigolosi di polietilene che in taluni casi possono costituire oltre il 10% in peso del prodotto anche di marche rinomate (Neutrogena e Johnson & Johson). Questo significa che mediamente una persona produce potenzialmente 2,4 mg di microplastiche al giorno. Fortunatamente negli ultimi tempi c’è stata una timida inversione di tendenza, preferendo prodotti cosmetici più ecologicamente sostenibili.

Oltre all’immissione diretta, le microplastiche derivano comunemente da fenomeni di erosione e degradazione di rifiuti plastici di maggiori dimensioni. Tra i processi degradativi che portano alla formazione delle microplastiche abbiamo la biodegradazione operata organismi viventi, spesso microbi, la fotodegradazione, causata dalla radiazione solare e frequente in mare aperto, la degradazione termoossidativa, con temperature moderate, la degradazione termica, relativa alle alte temperature, e l’idrolisi, tipica reazione con l’acqua. Negli ultimi anni l’allarme legato alle microplastiche è aumentato notevolmente anche grazie agli studi che si stanno svolgendo a livello comunitario in seguito al recepimento della Marine Strategy Framework Directive.

Sono molteplici gli effetti dannosi dell’inquinamento da microplastiche. Tra i principali abbiamo l’adsorbimento di sostanze inquinanti e il bioccumulo. Gli inquinanti organici persistenti che frequentemente più vengono adsorbiti sono ad esempio i PCB e le organoclorine. Questo processo fa sì che una piccola superficie quale quella di una microparticella sia in grado di concentrare grandi quantitativi di inquinanti, favorendone la dispersione in mare.

La dispersione è chiaramente correlata ai processi di bioaccumulo in organismi che direttamente o indirettamente ingeriscono le microplastiche: tramite questo fenomeno, gli inquinanti contenuti in una singola microplstica vengono incredibilmente concentrati quando ingeriti e inevitabilmente accumulati…un’innocua Cozza rischia quindi di diventare una pericolosissima “arma chimica vivente”. Sono tantissimi i taxa affetti da questa forma di inquinamento, dai Mitilidi alle Oloturie, passando per Balani, Isopodi e Policheti (in particolar modo Arenicola spp.). Ovviamente gli animali che direttamente accumulano microplastiche sono quelli bentonici, sia detritivori che filtratori, mentre le particelle più piccole possono essere ingerite anche da organismi planctonici, come i Copepodi. L’accumulo diretto è talvolta riscontrabile anche ai livelli più alti della catena trofica, come nella Balenottera comune, che accumula notevoli quantitativi di ftalati (in media circa 45 ng/g di grasso), involontariamente estratti da queste infami particelle. E’ implicito che il processo di biomagnificazione riguardi anche il trasferimento trofico in predatori attivi quali Uccelli, Rettili e Mammiferi marini, ma anche Pesci e Cefalopodi.

D’altronde “noi siamo quello che mangiamo”, diceva il tedesco Ludwig Andreas Feuerbach. Questo aforisma è pienamente contestualizzabile anche in ambiente marino: “i pesci sono quello che mangiano”… e, dato che sovente ingeriscono microplastiche, per sillogismo “i pesci sono plastica tossica”, con tutte le aggravanti causate dai processi di bioaccumulo sopracitati. Considerando che si consumano, infatti, circa 23 chili di pesce per persona all’anno, che salgono a 25 chili in Italia (tuttavia il primato europeo spetta al Portogallo, con 56 chili a testa), gli effetti catastrofici sulla salute umana sono facilmente intuibili (Coldiretti – Impresa Pesca, 2015).

Come già detto, molte microplastiche possono fungere da veri e propri mezzi di trasporto per altri organismi, favorendone la dispersione.

Generalmente la successione di organismi su una singola particella vede la colonizzazione da parte di Batteri, a cui seguono Diatomee, Foraminiferi, Idroidi, piccole alghe e talvolta addirittura Cirripedi e Briozoi. Il danno ecologico principale deriva dal possibile trasporto passivo di specie aliene, che di fatto usano le microplastiche come se fossero delle piccolissime “imbaracazioni zeppe di nemici colonizzatori”.

Il Mar Mediterraneo non è immune da questo tipo di inquinamento. Anzi, essendo un bacino semichiuso e presentando un’elevatissima densità abitativa distribuita lungo le sue coste unita ai di numerosi corsi d’acqua dolce che in esso sfociano, possiede tutte le caratteristiche per essere uno dei mari più colpiti. Si stima possano essere almeno 250 miliardi i frammenti di plastica sparsi per tutto il Mediterraneo!

Proprio per la loro pericolosità, le microplastiche sono menzionate nella Marine Strategy Framework Directive, Direttiva europea recepita in Italia nel 2010, che si propone il compito di monitorare e, successivamente, contrastare i fenomeni di inquinamento e impoverimento dei mari europei. In tale direttiva, il decimo descrittore concerne i “Rifiuti marini”, analizzati sia sotto un aspetto quantitativo che qualitativo, prendendone in esame anche la distribuzione geografica e l’impatto sugli organismi marini. Le microplastiche sono prese in considerazione nel’indicatore 10.1.3 della MSFD. Attualmente non sono disponibili dati certi ed esaurienti che permettano di avere un’idea chiara della distribuzione di questi piccoli, ma “famelici”, rifiuti marini, quindi non è ancora stabilito un valore soglia entro il quale l’impatto sugli ecosistemi marini è minimo.

A. Bonifazi, A. Travisi, V. Righetti

Bilbiografia

Andrady A.L. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 62, 1596–1605.

Browne M.A., Galloway T., Thompson R. (2007). Microplastic – an emerging contaminant of potential concern? Integrated Environmental Assessment and Management, 3, 559–561.

Browne M.A., Crump P., Niven S.J., Teuten E.L., Tonkin A., Galloway T., Thompson R.C. (2011). Accumulations of microplastic on shorelines worldwide: sources and sinks. Environmental Science & Technology, 45, 9175-9179.

Carpenter E.J., Smith K.L. (1972). Plastics on the Sargasso Sea surface. Science, 175, 1240-1241.

Castañeda R.A., Avlijas S., Simard M.A., Ricciardi A. (2014). Microplastic pollution in St. Lawrence River sediments. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 71, 1–5.

Coldiretti – Impresa Pesca (2015). In: http://www.coldiretti.it/News/Pagine/320—14-Maggio-2015.aspx

Deudero S., Almar C. (2015). Mediterranean marine biodiversity under threat: Reviewing influence of marine litter on species. Marine Pollution Bulletin, 98, 58-68.

Eriksen M., Mason S., Wilson S., Box C., Zellers A., Edwards W., Farley H., Amato S. (2013). Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes. Marine Pollution Bulletin, 77, 177-182.

Eriksen M., Lebreton L.C.M., Carson H.S., Thiel M., Moore C.J., et al. (2014). Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS ONE, 9 (12), e111913. doi:10.1371/journal.pone. 0111913.

Fendall L.S., Sewell, M.A. (2009). Contributing to marine pollution by washing your face: Microplastics

in facial cleansers. Marine Pollution Bulletin, 58, 1225-1228.

Fossi M.C. (2013). Sintesi della relazione finale del progetto “Il problema emergente delle Microplastiche nel Mar Mediterraneo II anno: potenziale impatto sulla Balenottera comune come modello di “descrittore ambientale”. Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Ivar do Sul J.A., Costa M.F. (2014). The present and the future of microplastic pollution in marine environment. Environmental Pollution, 185, 352-364.

Marine Conservation Society, 2012. Micro Plastics in Personal Care Products [WWW Document]. http://www.mcsuk.org/downloads/pollution/positionpapermicroplastics-august2012.pdf

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore di Sanità. Conosci, riduci, previeni gli interferenti endocrini. Un decalogo per il cittadino. Roma, 2012. http://www.iss.it/ inte/risc/cont.php?id=257&lang=1&tipo=30.

Moore C., Moore S., Leecaster M., Weisberg S. (2001). A comparison of plastic and plankton in the North Pacific central gyre. Marine Pollution Bulletin, 42, 1297–1300.

MSFD GES Technical Subgroup on Marine Litter (2011). Marine Litter Technical Recommendations 493 for the Implementation of MSFD Requirements. EUR 25009 EN – 2011.

Van Noord J.E. (2013). Diet of five species of the family Myctophidae caught off the Mariana Islands. Ichthyological Research, 60, 89-92.

Valavanidis A., Vlachogianni T, (2014). Microplastics in the marine environment: Ubiquitous and Persistent Pollution Problem in the World Oceans Threatening Marine Biota. www.chem.uoa.gr 06/2014; 1(1), 1-35.

Ward J.E., Kach D.J. (2009). Marine aggregates facilitate ingestion of nanoparticles by suspension-feeding bivalves. Marine Environment Research, 68, (3), 137-142.